Backen ohne klassische Zutaten

Bald ist Weihnachten und in der Adventszeit werden in vielen Küchen wieder Weihnachtsplätzchen gebacken. Oft mit Zutaten wie Weizenmehl und Eiern, die essenziell in vielen Backrezepten sind. Aber kriegt man Weihnachtsgebäck auch vergan hin? Klar ist: Austauschstoffe zu finden ist schwierig.

Glutenfrei ist im Trend. Zwar verträgt nur etwa ein Prozent der Menschheit das „Klebereiweiß“ genannte Makroprotein nicht (in Deutschland etwa 840 000 Menschen), doch auch andere Konsument:innen greifen inzwischen zu weizenfreiem Brot − sei es aus der unbegründeten Angst, dass Gluten generell ungesund sei, oder einfach, weil sie mal was Neues probieren wollen.

Eifrei ist ebenso gefragt: Die Industrie suche eifrig nach pflanzlichen Alternativen, sagt Maike Föste, Lebensmitteltechnologin am Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung (IVV) in Freising. Denn Lebensmittel mit Eibestandteilen benötigen eine Allergenkennzeichnung; viele Menschen seien nach Dioxin-, Salmonellen- und Fipronil-Skandalen gegenüber Eiprodukten misstrauisch; andere vermieden sie aus Tierschutzgründen. Und wegen der hohen Eierpreise in den USA haben Alternativen jetzt sogar eine einschlagende finanzielle Komponente. Kurzum: „Der Markt und die Verbraucher verlangen nach eifreien Produkten.“

So unterschiedlich Gluten und Eier molekular aufgebaut sind, eines haben sie gemeinsam: Sie lassen sich nicht einfach eins zu eins durch eine andere Substanz ersetzen.

Für Konsistenz und Fluffigkeit

Einen Pizzateig auf die Größe eines Backblechs auszurollen kann ganz schön nervenaufreibend sein: Der Teig zieht sich immer wieder zusammen. Grund für diese gummiartige Elastizität ist Gluten. Das Makroprotein entsteht beim Kneten des Teigs aus natürlichen Proteinen im Weizen, den Gliadinen und Gluteninen (s. a. weitere Infos unter Hintergrund: Das Klebereiweiß) – und übernimmt im weiteren Backvorgang wichtige Funktionen.1)

„Gluten ist ein dehnbares dreidimensionales Netzwerk“, erklärt Ombretta Polenghi, Lebensmitteltechnologin und Leiterin Global Research & Innovation beim Dr. Schär R&D Centre im italienischen Triest. Das Unternehmen Dr. Schär stellt glutenfreie Lebensmittel her, darunter Mehlmischungen und glutenfreies Brot. „Dieses Proteinnetzwerk fängt Gasbläschen ein, die während des Teiganrührens entstehen, und hält sie fest, wenn sie sich beim Backen ausdehnen. So kann das Gebäck aufgehen.“ Im fertigen Brot stabilisiert das geronnene Gerüst dessen Form. Gluten verleiht Broten und Kuchen ihre fluffige Struktur und Plätzchen ihre Konsistenz. Abgesehen davon hat Gluten einen charakteristischen Geschmack, den viele vermissen, wenn er fehlt.

Für das glutenfreie Backen stehen Mehle aus entsprechenden Getreiden im Supermarktregal, etwa aus Hirse, Buchweizen, Mais oder Reis (Tabelle). Aber Vorsicht: Wer im ursprünglichen Rezept einfach nur das Weizen- durch ein glutenfreies Mehl ersetzt, wird enttäuscht sein, warnt Mario Jekle. Er leitet das Fachgebiet Pflanzliche Lebensmittel an der Universität Hohenheim. „Bei glutenfreien Teigen muss man die Funktion des Glutens in irgendeiner Form imitieren, sonst hat man am Ende einen Ziegelstein.“ Die Funktion imitieren heißt: „Man muss dafür sorgen, dass Gasbläschen im Teig stabil bleiben − so wie der Schaum auf dem Bier, nur eben in fester Form.“

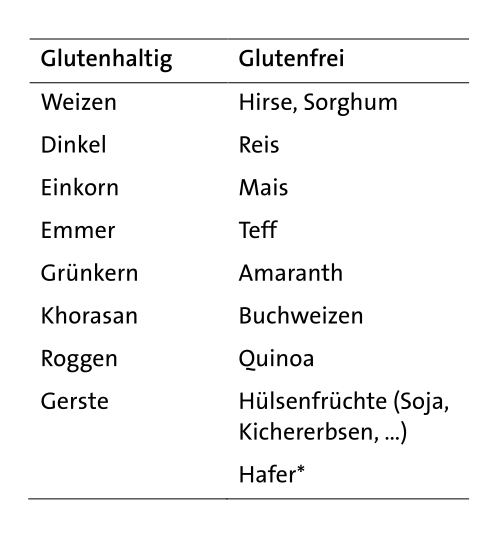

Getreide und andere Lebensmittel mit und ohne Gluten.

*Hafer ist an sich glutenfrei, aber bei der normalen Ernte und Verarbeitung kommt es zu einer Kreuzkontamination mit Weizen. Daher gibt es speziell ausgezeichneten glutenfreien Hafer zu kaufen.

Zudem absorbieren glutenfreie Mehle mehr Feuchtigkeit als Weizenmehl; es braucht daher meist mehr Wasser, Ei oder Milch in der Mischung und etwas weniger Mehl als gewohnt.

Erfolg mit Zusätzen

Zusätze erhöhen den Erfolg beim glutenfreien Backen. Dazu gehört Xanthan: Dieses verzweigte Polysaccharid stellen Bakterien der Gattung Xanthomonas her; es ist als Lebensmittelzusatzstoff E415 zugelassen. Es bildet eine gelartige Struktur, die Websites zu glutenfreiem Backen zufolge den Teig „weicher, fluffiger und elastischer“ macht.

Ein anderer Geheimtipp aus der glutenfreien Backstube sind Flohsamenschalen, gewonnen aus der Indischen Flohsamenpflanze (Plantago ovata). Die hellen faserigen Schalen enthalten Schleim- und Ballaststoffe, darunter Hemicellulose, die bis zum 40-Fachen ihres eigenen Gewichts an Wasser aufnehmen. Die Schalen wirken daher nicht nur gegen Verstopfung – als Backzusatz sorgen sie für stabilere Teige und halten Brote und Gebäck in Form.

Wer sich nicht selbst alle Zutaten in Reformhäusern und im Internet zusammensuchen will, kann zu fertigen glutenfreien Backmischungen greifen, die es im Supermarkt zu kaufen gibt. Darin sind die Mehle bereits so gemischt und mit Zusätzen versetzt, dass sie beim Backen gut funktionieren.

Die Mischung macht‘s

„Es benötigt viel Arbeit, um die richtige Kombination von Zutaten zu finden, damit am Ende ein gutes glutenfreies Produkt herauskommt“, erzählt Ombretta Polenghi von Dr. Schär. Das Unternehmen benutze vor allem glutenfreie Mehle aus Reis oder Mais und andere Getreide wie Buchweizen, Sorghum und Hirse. „Diese sind auch ernährungsphysiologisch und sensorisch attraktiv.“

Das alleine reiche aber nicht. Zu den Getreiden mischt das Unternehmen Proteine, die etwa aus Milch, Eiern oder Sojabohnen stammen, sowie Ballaststoffe und stärkehaltige Mittel – je nachdem, ob es sich um süße Backwaren oder Brot handelt. Wichtig sind zudem Zusatzstoffe wie Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC), auch als E464 bekannt. Beim Erhitzen bildet das Polymer ein Gel – „es wirkt als Verdickungsmittel und hilft dabei, dem Produkt Struktur zu verleihen“, erklärt Polenghi. „Die Interaktion zwischen HPMC und anderen Zutaten imitiert die viskoelastischen Eigenschaften des Glutens.“

Nicht eine Zutat allein führt also zum Erfolg: Es kommt laut Polenghi auf die richtige Mischung der Zutaten an. Besonders wichtig sei es, eine Lösung zu finden, die nicht nur technisch funktioniert, sondern auch zu einem schmackhaften Ergebnis führt: „Letztlich wollen wir den Menschen dabei helfen, eine glutenfreie Ernährungsweise einzuhalten. Und dafür müssen die Produkte gut sein − also schmecken.“

Neue Hilfsmittel aus Quinoa und Co.

Mario Jekle forscht an pflanzlichen Substanzen, die das glutenfreie Backen besser machen. Sein Fokus liegt auf oberflächenaktiven und schaumstabilisierenden Proteinen und Saponinen.2) Letztgenannte sind Glycoside von Steroiden, Steroidalkaloiden oder Triterpenen, die in den Wurzeln, Knollen, Blättern und Blüten bestimmter Pflanzen vorkommen und ihnen vermutlich als Abwehrstoffe dienen, zum Beispiel gegen Pilzbefall. Die Idee: Mit ihren hydrophoben und hydrophilen Regionen stabilisieren solche Moleküle die Grenzfläche zwischen Gasbläschen und Teig und ahmen damit die Funktion von Gluten nach.

Drei glutenfreie Brote – hier wurde getestet, was den Teigen das gewünschte Volumen verleiht. Das Brot ganz rechts besteht aus einer reismehlbasierten Standardrezeptur. Dieser wurde ein Saponinextrakt aus Quinoasamenschalen oder Erbsenprotein zugesetzt (mittleres beziehungsweise linkes Brot).

Bild: Uni Hohenheim / Corinna Schmid

Jekles Doktorandin Natalie Feller gewinnt Proteine und Saponine beispielsweise aus Quinoa, Gänseblümchen, roter Beete und Raps. Saponine aus Quinoa-Kleie haben sich laut Feller bisher als besonders vielversprechend erwiesen. „Die Substanzen erhalten wir über wässrige Extraktion“, erzählt sie. Die Substanzen ließen sich dann direkt einsetzen. „Unser Ziel ist, das Ganze so einfach und natürlich wie möglich zu halten.“ Das erhöhe die Verbraucher:innenakzeptanz, denn in dem Fall lassen sich die Substanzen als Pflanzenextrakte kennzeichnen – ein Vorteil gegenüber Stoffen mit E-Nummern wie HPMC.

Ein anderer Ansatz ist es, das Glutennetzwerk an sich zu imitieren und nicht nur dessen Funktion. Dafür versucht Jekles Team, Proteine und Arabinoxylane im Teig miteinander zu vernetzen. Arabinoxylane sind Ballaststoffe, die in pflanzlichen Zellwänden vorkommen und aus den Pentosen Arabinose und Xylose aufgebaut sind. Über Ferulasäurereste und Tyrosin lassen sich diese Teigbestandteile in einer enzymatischen Fermentation verbinden. „Dieses Netzwerk könnte dann vergleichbare Eigenschaften wie Gluten haben“, sagt Jekle.

Als Rohstoffe für solche enzymatischen Vernetzungsreaktionen werden Hafer, Mais und Reis untersucht. Sie enthalten qualitativ hochwertiges Arabinoxylan und viele tyrosinhaltige Proteine. „Wir versuchen, über die richtige Vermahlung und Fraktionierung die Mehle für eine enzymatische Fermentation vorzubereiten, um dann anschließend Arabinoxylane und Proteine über Enzyme zu vernetzen“, sagt Jekle. „Das Projekt ist herausfordernder als erwartet, aber inzwischen tut sich was“, verrät er.

Gelb, weiß oder beides

Ganzes Ei, Eigelb und Eiweiß getrennt oder nur Eischnee? „Mit Blick auf das Backen ist Ei nicht gleich Ei“, sagt Maike Föste, „die Proteinfraktionen des Hühnereis unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Funktionen.“ Eigelb enthält vor allem Fett und bindet. Hier hat unter anderem Lecithin eine wichtige Funktion: Das amphiphile Phospholipid ist ein Emulgator. Seine oberflächenaktive Struktur sorgt dafür, dass sich Butter und andere Fette im Teig gut mit den wässrigen Zutaten mischen. Zudem verleiht Eigelb dem Gebäck einen reichen Geschmack und eine cremige Konsistenz.

Eiweiß wiederum ist extrem viskoelastisch und gibt dem Gebäck Struktur. Es enthält viel Feuchtigkeit – 87 bis 90 % sind Wasser – sowie die wasserlöslichen, mehr oder weniger kugelförmigen Proteine Albumin und Globulin. Beim Schlagen wird Luft zwischen Wasser und Protein eingefangen, und es bildet sich ein fester Schaum, der Eischnee. Wird dieser erhitzt, koagulieren die Albuminproteine, und es entstehen neue Wasserstoff- und Disulfidbrücken zwischen den einzelnen Proteinketten. Dadurch wird die schaumige Masse hart, wie wir es von Baiser kennen.

Ei in Tüten

Um in der Backstube das Ei als Ganzes zu ersetzen, haben Veganer:innen viele Alternativen parat, von Apfelmus und Bananen über Chiasamen und Leinsamen bis zu Pflanzendrinks und Sojajoghurt. Solche Zutaten sollen vor allem die Bindefähigkeit des Hühnereis imitieren, Feuchtigkeit verleihen und das Gebäck locker und fluffig machen.

In Supermarktregalen findet sich auch veganer Ei-Ersatz in Tütchen, beispielsweise auf Basis von Süßlupinen- und Maismehl und mit Verdickungsmitteln wie Guarkernmehl. Um die Binde- und Emulgatorfunktion des Eigelbs zu imitieren, eignet sich auch jenes Xanthan, das schon in der glutenfreien Backstube wertvolle Dienste leistet.

An der University of Massachusetts in den USA forscht Ernährungswissenschaftler David McClements an einem Ei-Ersatz aus Ribulose-1,5-bisphosphat-carboxylase-oxygenase, kurz RuBisCO. Dieses Pflanzenprotein spielt bei der Photosynthese in Pflanzen und Bakterien eine wichtige Rolle, hier ist es an der CO2-Fixierung beteiligt. Aus den Blättern von beispielsweise Spinat oder Wasserlinsen extrahiert und in Lösung gebracht erfüllt es ähnliche gelbildende Funktionen wie Eiweiß.3)

Veganer Eischnee

Als Ersatz für Eiklar greifen vegane Bäcker:innen zu Aquafaba, dem dickflüssigen Kochwasser von Kichererbsen, Bohnen und anderen Hülsenfrüchten. Diese Flüssigkeit enthält ebenfalls wasserlösliche Albumine und Globuline und lässt sich zu einem luftigen Schaum schlagen.

Im Projekt Legufoam hat Föstes Team eine proteinreichere Alternative gesucht, die sich wie Eiklar aufschlagen lässt.5) Dafür extrahierten die Forschenden Proteine aus Erbsen und Linsen und isolierten mit Membrantrennverfahren Proteinfraktionen unterschiedlicher Größe. Ergebnis waren flüssige Konzentrate mit einem Proteingehalt von mehr als 80 Prozent.

Der daraus geschlagene Eischnee war allerdings weniger stabil als der aus Hühnereiweiß. Föstes Team hat untersucht, welche technischen Verfahren hier Verbesserungen bringen, etwa eine enzymatische Hydrolyse der Proteine in kleinere Peptide. „Vielversprechend ist eine Hochdruckhomogenisierung, die allerdings noch einer Optimierung bedarf“, berichtet Föste.

Forschende des Fraunhofer IVV haben Proteinschaum aus Hülsenfrüchten wie Erbsen oder Linsen hergestellt, der aufgeschlagen ähnlich aussieht und sich ähnlich verhält wie Eischnee. Foto: Fraunhofer IVV

Zudem brachten die Forschenden die Proteinkonzentrate mit Sprühtrocknung in Pulverform – „das macht die Handhabung in den Bäckereien einfacher.“ Ergebnis: Auch nachdem die Proteine getrocknet und dann wieder gelöst wurden, ließen sie sich noch zu Schnee schlagen – allerdings war der Schaum weniger stabil.

Und der Geschmack? „Bei einer ersten sensorischen Evaluation konnten Backwaren mit Proteinschaum aus Erbse geschmacklich durchaus überzeugen.“

Pflanzliches Ei mit Schale

Ein besonders ambitioniertes Ziel hat das Start-up Neggst aus Berlin, das aus einer Ausgründung des Fraunhofer IVV entstanden ist: Ein ganzes pflanzliches Ei, inklusive Eiweiß, Eigelb und einer Eierschale will das Unternehmen auf den Markt bringen. Preislich soll es einem guten Bio-Ei nahekommen.

Neggsts vegane Produkte kombinieren Süßkartoffel, pflanzliche Proteine aus Ackerbohne und Erbse, natürliche Aromen und Farbstoffe sowie Geliermittel. Bisher sind schon vegane Rühreier, pochierte Eier und ein Spiegelei-Imitat auf dem Markt – das letztgenannte aus flüssigem Eigelb und festem Eiweiß.6) Da scheint der Weg zum veganen Ei mit Schale gar nicht mehr so weit.

Wer nicht nur beim Backen auf Ei verzichten will, aber das gewohnte Aussehen schätzt: Die vegane Spiegelei-Alternative „Neggst Sunny Side up“ ist laut Webseite des Herstellers Neggst bald erhältlich. Es kombiniert ein festes Eiweiß mit einem flüssigen Eigelb. Laut Unternehmen „alles mit der Kraft der Pflanzen“. Bild: Neggst

Hintergrund: Das Klebereiweiß

Gluten ist ein variierendes Proteingemisch, das in Weizen, Dinkel und anderen nah verwandten Getreidearten vorkommt. Es besteht je nach Getreidesorte aus etwa 50 bis 100 unterschiedlichen Proteinen der Prolamin- und Glutelin-Gruppe; bei Weizen spricht man von Gliadinen und Gluteninen. Charakteristisch für Gluten ist die stets hohe Menge der Aminosäuren Prolin und Glutamin: Prolin macht etwa 15 Prozent aus, Glutamin etwa 30 Prozent. Der Wert schwankt je nach Getreidesorte.

Die Pflanze nutzt Gluten als Speicherprotein, das dem Keimling während Keimung und frühem Wachstum als Energie- und Aminosäurequelle zur Verfügung steht.

Beim Backen ist Gluten für die typische Teigstruktur verantwortlich: Kommt das glutenhaltige Mehl mit Wasser in Kontakt und wird geknetet, bilden die Cysteinreste Disulfidbrücken zwischen den Glutenproteinen; Glutamin und hydroxylresttragende Aminosäuren gehen Wasserstoffbrückenbindungen ein. Dadurch entsteht ein dreidimensionales Netzwerk, das Klebereiweiß. In einem Teig mit viel Fett und Zucker, etwa Plätzchenteig, ist dieses Netzwerk schwächer. Daher sind diese Teige weniger elastisch, sie brechen beim Auseinanderziehen.

Das Klebereiweiß Gluten macht den Teig gummiartig elastisch. Foto: K. Scherf

Details: Unverträglichkeit und glutenfreie Produkte

Die meisten Menschen vertragen Gluten problemlos. „Bei Menschen mit Zöliakie hingegen lösen einige Peptide, die im Verdauungstrakt aus Gluten entstehen, eine entzündliche Immunreaktion aus“, sagt Katharina Scherf, Lebensmittelchemikerin und Professorin am Leibniz-Institut für Lebensmittel-Systembiologie an der Technischen Universität München. Entscheidend seien bestimmte Aminosäuresequenzen, die für Glutenspaltprodukte typisch sind. Vollständig spalten können die Enzyme im Magen und im Darm Gluten nämlich nicht – das liegt vor allem am hohen Anteil der Aminosäuren Prolin und Glutamin.

Ein Lebensmittel, das maximal 20 mg · kg–1 Gluten enthält, darf in der EU die Bezeichnung „glutenfrei“ tragen. Auch erlaubt ist dann das international anerkannte Glutenfrei-Symbol, die durchgestrichene Ähre. Der Hinweis „Kann Spuren von Gluten enthalten“ hingegen ist eine freiwillige Angabe des Herstellers und nicht gesetzlich geregelt.

Überprüft wird der Glutengehalt mit einem antikörperbasierten Test, einem Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (Elisa). Antikörper detektieren dabei Gluten-typische Aminosäuresequenzen.

Zudem gibt es Gluten-Polymerase-Chain-Reaction(PCR)-Tests, welche die DNA glutenhaltiger Getreidesorten wie Weizen, Roggen oder Gerste nachweisen. Auch LC-MS/MS-Analytikmethoden können typische Glutenpeptide quantifizieren, werden aber noch nicht routinemäßig eingesetzt.

Die Autorin

Die promovierte Chemikerin Brigitte Osterath arbeitet als freie Wissenschaftsjournalistin bei Bonn. www.writingscience.de

Literatur

1 A. Cappelli, N. Oliva, E. Cini, Applied Sciences 2020, 10, 6559; doi: 10.3390/app10186559

2 N. Feller, M. Jekle, Elevating the Gluten Experience, Baking Europe 2023

3 H. Zhou, G. Vu, D. J. McClements, Food Chem. 2022; doi: 10.1016/j.foodchem.2022.133808

5 Zum Forschungsprojekt Legufoam: ivlv.org/project/legufoam/

6 Zum pflanzenbasierten Ei: neggst.co/

Außerdem: V. Atkonson, An alternative approach to baking, Chemistry World 2023; chemistryworld.com/features/an-alternative-approach-to-baking/4018584.article

Titelbild: Neggst

Dieser Beitrag wurde zuerst veröffentlicht in den Nachrichten aus der Chemie (Nachr. Chem.), Heft 09/2025 (Herausgeber: Gesellschaft Deutscher Chemiker e.V., Verleger: Wiley-VCH-Verlag GmbH Co KGaA, Weinheim) https://www.gdch.de/publikationen/nachrichten-aus-der-chemie.html

Diesen Beitrag als pdf ausdrucken!

Kommentare

Keine Kommentare gefunden!